探险电影往往通过极端环境下的生存挑战来展现人性的光辉与阴暗,《垂直极限》正是这样一部将登山探险与道德困境完美结合的作品。与《黑暗侵袭》聚焦洞穴幽闭恐惧不同,这部2000年由马丁·坎贝尔执导的影片将舞台搬到了世界第二高峰K2的绝壁之上,在蓝天白雪的壮美背景下,演绎了一场关于牺牲、救赎与生命价值的深刻思考。本文将从登山电影的类型特色、道德困境的叙事张力、视觉奇观与真实感的平衡、亲情线的情感内核以及影片的现实警示意义等角度,重新解读这部被低估的探险电影经典。

登山电影的类型突破与伦理高度

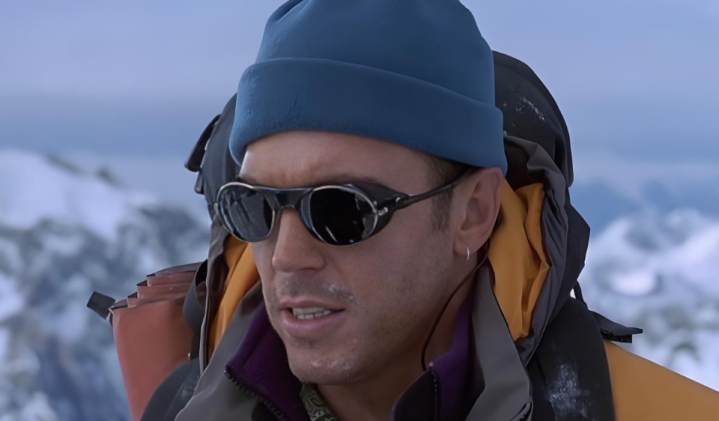

《垂直极限》在探险电影谱系中代表了登山题材的巅峰成就,它成功融合了户外冒险的视觉奇观与伦理困境的心理深度。影片讲述了一队登山者为救援被困在K2峰顶洞穴中的登山者,必须在36小时内完成几乎不可能完成的攀登任务,而救援队长安妮·加勒特更面临着牺牲部分队员以拯救多数人的残酷抉择。与大多数追求单纯感官刺激的探险电影不同,《垂直极限》将海拔8000米以上的"死亡地带"转化为一个道德实验室,测试着每一个角色对生命价值的理解。

登山电影作为探险电影的特殊子类型,通常强调人与自然对抗的外部冲突,如《绝命海拔》对1996年珠峰山难的纪实再现,或《北壁》对艾格峰北壁首次攀登的残酷写实。而《垂直极限》的创新之处在于,它在保持登山技术细节真实性的同时,引入了一个电车难题式的道德困境:当五名登山者生命垂危,而继续救援可能导致全军覆没时,领队是否有权决定部分人的牺牲?这个哲学问题的植入,使影片超越了运动电影的范畴,进入生命伦理学的讨论领域。

影片对登山文化的呈现也具有类型突破意义。开场20分钟的攀岩事故——父亲为救子女而选择割断绳索坠崖——不仅是一个惊心动魄的动作场景,更是整部电影的价值预设:在某些极端情况下,牺牲自我可能成为最优选择。这个场景与后续的救援困境形成镜像结构,当同样的选择再次出现时,曾在事故中幸存的彼得·加勒特必须面对自己内心的创伤与愧疚。这种叙事设计使《垂直极限》在探险电影中独树一帜:它的核心冲突不是人与自然的对抗,而是人在自然极限条件下对自我价值观的重新审视。